Sommaire

L'agriculture urbaine, hier marginale, s'impose aujourd'hui comme une composante clé du paysage des métropoles. Entre innovation et tradition, elle se réinvente constamment pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux de notre époque. Découvrez les dernières tendances qui façonnent l'avenir de nos villes vertes et apprenez comment l'agriculture s'adapte à l'urbanisme moderne.

Toits verts et fermes verticales

Face à l'expansion des villes, l'agriculture urbaine se réinvente et propose des solutions innovantes pour réintroduire la nature en milieu urbain. Parmi ces avancées, les toits verts et les fermes verticales sont à l'avant-garde, transformant les espaces inutilisés en zones de production végétale. Ces pratiques ne se contentent pas d'augmenter les surfaces cultivables, elles contribuent également à l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments, réduisant ainsi les besoins en énergie pour le chauffage ou la climatisation. De surcroît, ces espaces végétalisés participent activement à la réduction de la pollution de l'air, un atout non négligeable dans les métropoles densément peuplées.

Les systèmes hydroponiques, qui permettent de cultiver hors-sol grâce à une solution nutritive aqueuse, et aéroponiques, où les racines des plantes reçoivent une brume nutritive, sont souvent privilégiés dans ces environnements. Ces techniques, exempts de terreau, favorisent une croissance rapide et saine des plantes, tout en économisant l'eau, ressource de plus en plus précieuse. L'urbaniste spécialisé dans l'aménagement écologique joue un rôle clé dans le développement et l'intégration de ces espaces agricoles novateurs qui contribuent à enrichir la biodiversité urbaine et offrir aux citadins de nouvelles possibilités de se reconnecter avec l'environnement.

Jardins partagés et pédagogie

Les jardins partagés se révèlent être des espaces communautaires en plein essor, jouant un rôle prépondérant dans le tissage de la cohésion sociale au sein des milieux urbains. Ces lieux de culture collective deviennent des vecteurs de pratiques durables, où la permaculture s'enseigne et s'exerce avec ferveur. Les habitants, qu'ils soient novices ou jardiniers avertis, s'y rencontrent et échangent sur leurs savoirs et expériences, favorisant ainsi un enrichissement mutuel transgénérationnel. Outre la production de fruits et légumes de proximité, les jardins partagés incarnent des laboratoires à ciel ouvert d'éducation environnementale. L'éducateur en environnement et développement durable y détient une place de choix pour inculquer les principes de l'agriculture participative et sensibiliser à un mode de vie respectueux de notre écosystème. Par ces actions, ces jardins fortifient le lien social et s'imposent comme des piliers de la résilience urbaine.

Agriculture de précision et technologie

L'agriculture de précision représente une révolution dans le domaine de l'agriculture urbaine, marquée par l'intégration d'innovations technologiques de pointe. Les capteurs avancés, les systèmes automatisés et l'intelligence artificielle jouent un rôle déterminant dans la gestion optimisée des ressources, contribuant ainsi à une productivité accrue. Ces technologies permettent une surveillance précise des conditions de culture, de l'humidité du sol à la concentration en nutriments, ce qui facilite une allocation sur mesure de l'eau et des intrants. L'introduction de systèmes de gestion intégrée, pilotés par des ingénieurs agronomes spécialisés en agrotechnologie, assure une adaptation fine aux besoins spécifiques des cultures en milieu urbain, tout en minimisant l'impact environnemental. L'intelligence artificielle, quant à elle, analyse les données collectées pour prédire et répondre aux besoins futurs des plantations, mettant en lumière des schémas qui pourraient rester inaperçus à l'œil humain. En définitive, ces avancées technologiques sont la clé de voûte d'une agriculture urbaine performante et durable, annonçant une ère où la précision est synonyme de succès.

Circuits courts et consommation locale

Les circuits courts occupent une place de choix dans la transformation des habitudes de consommation et jouent un rôle déterminant dans la réduction de l'empreinte carbone. En privilégiant la consommation locale, non seulement les distances de transport sont minimisées, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, mais l'on soutient également l'économie locale en stimulant l'activité des producteurs de proximité. L'agriculture urbaine s'inscrit parfaitement dans cette dynamique en favorisant la souveraineté alimentaire et en renforçant la résilience alimentaire des villes. Cette pratique contribue à sécuriser l'approvisionnement en produits frais et sains, et ce, même en cas de perturbations des grandes chaînes d'approvisionnement. Par ailleurs, l'intégration de l'agriculture au cœur des zones urbaines permet de recréer un lien précieux entre les citadins et la terre, en les sensibilisant aux enjeux de l'alimentation et de la production durable.

Politiques publiques et soutien institutionnel

Le développement de l'agriculture urbaine s'inscrit dans une dynamique où les politiques publiques et le soutien institutionnel jouent un rôle prépondérant. En effet, les responsables politiques en charge de l'aménagement urbain durable ont à leur disposition divers outils pour encourager cette pratique. Parmi ceux-ci, les subventions attribuées à l'agriculture urbaine constituent un levier financier significatif, permettant de soutenir tant les petits projets communautaires que les initiatives à plus grande échelle. Ces aides financières stimulent la recherche, la mise en place de techniques innovantes et la formation des agriculteurs urbains.

Dans le prolongement des aides monétaires, les programmes éducatifs constituent une autre pierre angulaire de l'encouragement institutionnel. Ils visent à sensibiliser et à former les citoyens aux méthodes d'agriculture adaptées en milieu urbain, favorisant ainsi un transfert de connaissances et de compétences. L'éducation joue un rôle déterminant dans l'adoption de pratiques durables et dans la réussite des projets agricoles urbains.

Par ailleurs, la création et la promotion des zones vertes urbaines sont au cœur des préoccupations des politiques liées à l'aménagement durable des villes. Ces initiatives, souvent intégrées dans les plans d'urbanisme, visent à offrir des espaces dédiés à l'agriculture en milieu citadin. Elles participent non seulement à l'embellissement des espaces de vie, mais aussi à la lutte contre les îlots de chaleur, tout en contribuant à la biodiversité et à la sécurité alimentaire des résidents. Ces zones vertes urbaines deviennent ainsi des espaces multifonctionnels où l'agriculture locale peut prospérer.

En définitive, l'implication des pouvoirs publics par le biais de politiques ciblées et de soutien institutionnel est indispensable à l'épanouissement de l'agriculture urbaine. Elle reflète un engagement envers un développement plus durable et responsable, reconnaissant l'agriculture urbaine comme une composante essentielle du tissu vivant de la ville. Les subventions, programmes éducatifs et zones vertes urbaines ne sont que quelques exemples des actions mises en œuvre pour favoriser cette pratique innovante, qui, peu à peu, transforme le visage de nos cités.

Sur le même sujet

Comment ajuster la taille de la gomme dans Illustrator

Comprendre la signification du tatouage de panthère

Comprendre les différences entre crème et pommade pour un soin optimal de la peau

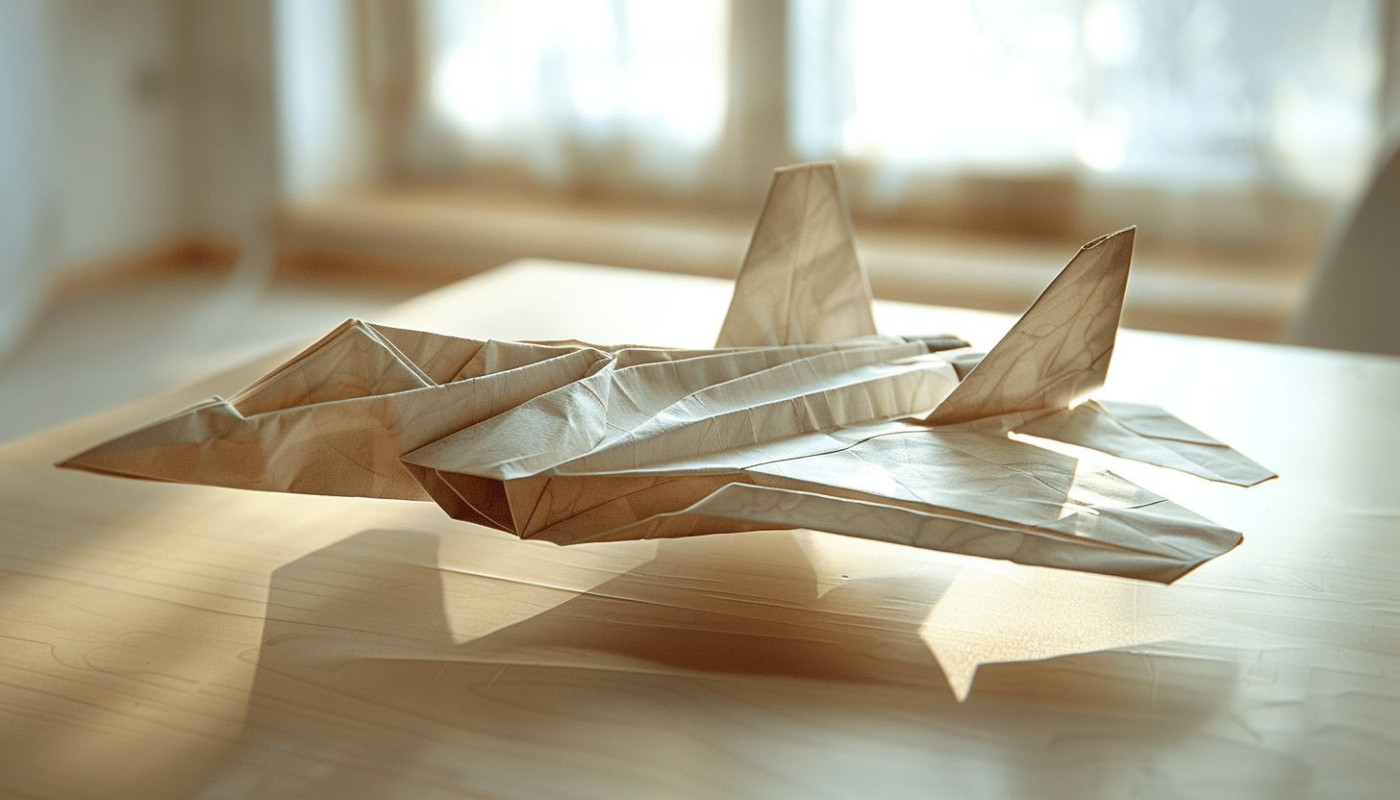

Maîtriser l'art du pliage pour créer un avion de chasse en papier

Interprétations et symbolique du tatouage inspiré du Psaume 23