Sommaire

La lymphadénite caséeuse est une affection souvent méconnue du grand public, et pourtant elle peut toucher de nombreuses personnes et animaux. Elle est caractérisée par une inflammation des ganglions lymphatiques qui prend une forme particulière. Cet article vise à démystifier cette maladie à travers une exploration de ses causes, symptômes et des traitements disponibles. Poursuivez votre lecture pour mieux comprendre cette affection intrigante et découvrir les moyens de la gérer efficacement.

Qu'est-ce que la lymphadénite caséeuse ?

La lymphadénite caséeuse est une infection spécifique qui s'attaque aux ganglions lymphatiques, éléments vitaux du système immunitaire. Elle se manifeste par la formation d'un granulome, soit un amas de cellules inflammatoires, pouvant évoluer vers une nécrose caseuse, un type de mort cellulaire où le tissu infecté prend une texture fromagère. Cette pathologie peut toucher l'espèce humaine ainsi que plusieurs animaux, les ruminants étant particulièrement vulnérables. Dans le milieu médical, un pathologiste observerait des signes distincts de cette maladie lors d'une analyse histopathologique, confirmant le diagnostic de lymphadénite caséeuse. Cette affection requiert une attention particulière en raison de ses implications pour la santé publique et animale.

Causes de la lymphadénite caséeuse

La lymphadénite caséeuse est une affection pathologique qui peut être attribuée à plusieurs facteurs étiologiques. La cause la plus couramment identifiée est une infection bactérienne, particulièrement provoquée par certaines espèces de mycobactéries. Ces micro-organismes pathogènes sont notoirement connus pour leur résistance et leur capacité à induire des affections chroniques au sein des tissus lymphoïdes. L'environnement joue également un rôle prépondérant dans l'apparition de cette maladie. En effet, des conditions d'hygiène précaires favorisent la prolifération des mycobactéries et facilitent ainsi leur transmission.

La contagion de la lymphadénite caséeuse entre les animaux est fréquemment observée, notamment chez certaines espèces d'élevage, ce qui soulève de réels enjeux en matière de santé publique. La transmission zoonotique, c'est-à-dire de l'animal vers l'homme, bien que moins fréquente, représente une préoccupation sanitaire non négligeable. Un épidémiologiste, expert dans l'étude de la distribution et des déterminants des états pathologiques ou événements associés à la santé, serait le professionnel le plus qualifié pour explorer et expliquer les nuances de cette pathologie complexe.

Symptômes à surveiller

La lymphadénite caséeuse se manifeste par des signes cliniques dont la détection précoce est primordiale pour le traitement et le contrôle de la maladie. Les symptômes peuvent varier selon l'espèce animale affectée, mais certains signes sont communs. Parmi les indicateurs les plus significatifs, la présence de ganglions lymphatiques enflés et fermes au toucher est souvent rapportée. Ces ganglions peuvent parfois évoluer vers un stade de drainage externe, avec un écoulement de pus caractéristique.

La maladie peut également se manifester par une fatigue notable et une perte de poids, symptômes généraux qui traduisent un état de mal-être de l'organisme. La présence de ces signes devrait inciter à consulter un professionnel de la santé. En fonction de l'espèce concernée, le recours à un médecin généraliste ou à un vétérinaire est recommandé pour obtenir un diagnostic précis et une prise en charge adaptée.

Traitements disponibles

La prise en charge de la lymphadénite caséeuse varie en fonction de la gravité de l'affection et de l'espèce animale concernée. Une des premières lignes de traitement consiste en l'administration d'antibiotiques. Ces médicaments visent à combattre l'infection bactérienne à l'origine de l'inflammation des ganglions lymphatiques. Lorsque l'infection est plus avancée ou résiste aux antibiotiques, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Cette opération a pour but d'enlever les ganglions infectés et ainsi d'éviter toute propagation de l'infection.

Le suivi médical s'avère indispensable pour surveiller l'évolution de la maladie et adapter le traitement si besoin. Il est également fondamental d'adopter des mesures de prévention pour protéger les autres animaux et limiter les risques de transmission. Un infectiologue ou un chirurgien expérimenté dans le traitement des maladies infectieuses chez les animaux est le professionnel le mieux qualifié pour offrir des conseils précis et personnalisés.

Prévention et gestion de la lymphadénite caséeuse

La prévention de la lymphadénite caséeuse repose sur des mesures de biosécurité rigoureuses, notamment dans le cadre de l'élevage. Il est conseillé de mettre en place des protocoles stricts pour limiter l'introduction de nouveaux animaux susceptibles de porter la bactérie. Lors de l'ajout de nouveaux sujets au troupeau, une période de quarantaine est préconisée, ainsi qu'un dépistage pour détecter la présence éventuelle de l'infection.

La hygiène sur les fermes joue un rôle déterminant : il s'agit de maintenir les installations propres, de désinfecter les équipements et de veiller à la qualité de l'alimentation et de l'eau fournies aux animaux. Les éleveurs doivent également porter des vêtements de protection et se laver les mains régulièrement pour éviter la contamination croisée.

Une surveillance régulière des animaux est indispensable pour détecter les symptômes de la maladie à un stade précoce. Il est recommandé d'effectuer des examens physiques réguliers et de signaler immédiatement tout signe de tuméfaction des ganglions lymphatiques à un vétérinaire. Chez l'homme, en présence de symptômes évocateurs, il est impératif de consulter un professionnel de santé sans délai.

La vaccination constitue également une stratégie de prévention là où elle est disponible. Elle peut réduire significativement l'incidence de la maladie chez les animaux. Les campagnes de vaccination doivent être menées conformément aux recommandations des autorités sanitaires et des experts en santé animale.

En résumé, la prévention de la lymphadénite caséeuse implique une approche multidimensionnelle qui englobe la biosécurité, l'hygiène, la surveillance et, le cas échéant, la vaccination. L'implication des professionnels de la santé animale et des experts en médecine préventive est essentielle pour garantir l'efficacité des stratégies mises en place.

Sur le même sujet

Comment ajuster la taille de la gomme dans Illustrator

Comprendre la signification du tatouage de panthère

Comprendre les différences entre crème et pommade pour un soin optimal de la peau

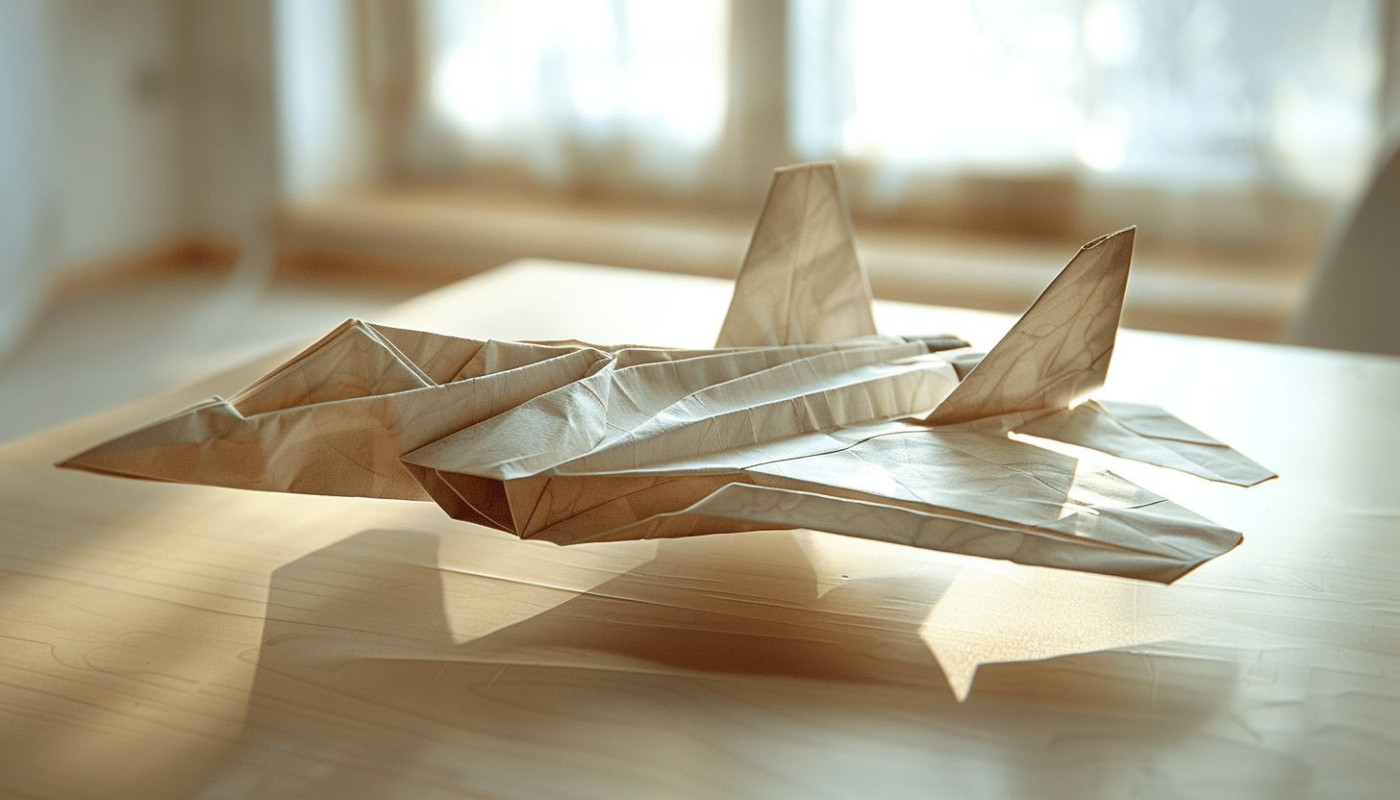

Maîtriser l'art du pliage pour créer un avion de chasse en papier

Interprétations et symbolique du tatouage inspiré du Psaume 23